Weinsberger Rotweinsorten

Anbautechnische Aspekte, Leistungsdaten und Versuchsergebnisse

R. Fox und P. Steinbrenner, LVWO Weinsberg

Wenn derzeit von steigender Weißweinnachfrage, insbesondere was den Riesling angeht, berichtet wird, so zeigt die Statistik doch noch immer deutlich den Rotweinboom der vergangenen Jahre auf. Das die Anbauausweitung bei Rotwein in großem Umfang dem Dornfelder mit seinem eher internationalen Weintyp mit kräftiger Farbe zugute kam, zeigt die Tendenz der sich wandelnden Verbraucherwünsche.

Unterstützt wird diese Tendenz des verstärkten Rotweinanbaues in Deutschland durch den sich abzeichnenden Klimawandel, der den höheren Wärmeansprüchen vieler Rotweinsorten entgegenkommt. Nicht von ungefähr prognostizieren Klimaexperten auch deshalb einen Sortenwandel unter anderem hin zu "wärme- und trockentoleranteren" Rotweinsorten. Die neueren Weinsberger Rotweinsorten mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen sind dabei geeignet kleinklimatisch recht unterschiedliche Lagen zu "erschließen". Mit ihrem generell hohen Qualitätspotenzial sowie den internationalen Weintypen bieten sie beste Voraussetzungen sich im gehobenen Marktsegment gut zu positionieren.

Anbautechnische Aspekte

Acolon, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa und Cabernet Cubin: Vier Sorten mit zum Teil extrem unterschiedlichen Lageansprüchen und Reifezeiten. In den Übersichten 1 ‑ 4 sind zusammenfassend die wesentlichen Sorteneigenschaften, die besonderen pflanzenphysiologischen Eigenschaften sowie Lageansprüche, Grenzen und Gefahren beim Anbau einschließlich Kulturhinweisen enthalten.

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Aus Tabelle 1 gehen die langjährigen, bundesweiten Leistungsdaten aus Flächen mit Anbauverträgen der LVWO Weinsberg einschließlich der Deckrotweinsorten Cabernet Mitos und Palas sowie Daten aus Flächen der LVWO Weinsberg im Mittel der Jahre 1999-2007 hervor. Letztere wurden unter der Prämisse Premiumproduktion gewonnen. Anhand dieser Daten werden die vorher angeführten Eigenschaften, was Ertrags- und Mostgewichtsleistung angeht, untermauert.

|

Tabelle 1: Leistungsdaten der Rebsorten |

|||||

|

Mittel der Jahre(1) |

1999-2007(2) |

||||

|

Sorte |

kg/a |

°Oe |

g/lS |

kg/a |

°Oe |

|

Acolon (1977 - 2007) |

132 |

83 |

8,7 |

------ |

------ |

|

Cabernet Dorio (1980 - 2007) |

96 |

93 |

8,0 |

71,0 |

98,7 |

|

Cabernet Dorsa (1982 - 2007) |

102 |

89 |

8,4 |

73,2 |

92,8 |

|

Cabernet Cubin (1975,76,83, 88 - 2007) |

140 |

89 |

9,9 |

65,3 |

92,9 |

|

Cabernet Mitos (1977 - 2007) |

96 |

83 |

10,2 |

112,6(3) |

85,0(3) |

|

Palas (1977 - 2007) |

88 |

83 |

10,1 |

------ |

------- |

|

Die langjährigen Ertragsdaten zeigen die hohe Leistungsfähigkeit in kg/a nur unvollkommen auf. Es sind zum erheblichen Teil Erträge aus ertragsreduzierten Parzellen inbegriffen. 1) Quelle: Auswertung der Ernteergebnisse aus Flächen mit Anbauverträgen der LVWO 2) Langjährige Leistungsdaten aus Premiumfläche der LVWO mit Traubenhalbierung 3) Daten aus Standardbewirtschaftung der LVWO Weinsberg |

|||||

Tabelle 2 enthält die Leistungsdaten aus einem Sortenversuch in einer Spitzenlage (Schemelsberg) aus dem Jahr 2007. Dabei ist höchstmögliche Qualität langjährig oberste Priorität. Bei einem Stockabstand von 1,2 m wird lediglich ein Schrägbogen mit 10 ‑ 11 Augen (3,5 ‑ 4 Augen/m²) formiert. Kurz nach der Blüte erfolgt eine starke Auslichtung der Traubenzone sowie Traubenhalbierung bei Reifebeginn. Der Erntetermin orientiert sich jeweils an der optimalen physiologischen Reife sowie der Phenolreife. Anhand der Ergebnisse wird die mit den internationalen Standardsorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot vergleichbare hohe Qualitätsleistung deutlich. Festgehalten werden muss jedoch auch der hohe Lageanspruch der Sorte Cabernet Cubin, die gleichzusetzen ist mit denen von Cabernet Sauvignon oder Cabernet Franc.

|

Tabelle 2: Leistungsdaten Weinsberg Schemelsberg 2007 nach Ausdünnung auf 2 halbe Trauben/Trieb |

|||

|

Sorte |

kg/a |

°Oe |

g/lS |

|

Lemberger |

114,1 |

88 |

5,9 |

|

Cabernet Dorsa |

----- |

91 |

6,5 |

|

Cabernet Dorio |

75,5 |

94 |

6,2 |

|

Cabernet Cubin |

61,5 |

94 |

8,2 |

|

Cabernet Franc |

53,6 |

95 |

6,1 |

|

Cabernet Sauvignon |

67,1 |

94 |

7,3 |

|

Merlot |

75,1 |

93 |

5,2 |

Ergebnisse von Gescheinsauszählungen

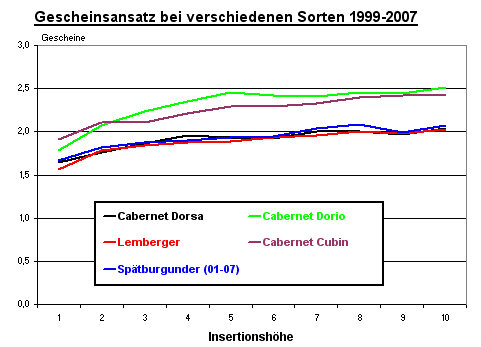

In den Abbildungen 1 ‑ 3 sind die Ergebnisse der Gescheinsauszählungen im 9-jährigen Mittel dargestellt. Wie dem Kurvenverlauf von Abbildung 1 zu entnehmen ist, haben die Sorten Cabernet Dorio und Cabernet Cubin insgesamt die höchste Trauben- bzw. Gescheinszahl und sind bereits basal mit nahezu 2 Trauben/Trieb recht fruchtbar. Die Sorten Lemberger und Cabernet Dorsa weisen in dieser kleinklimatisch sehr guten Reblage in Verbindung mit jährlicher Ertragskorrektur eine mittlere Traubenzahl bei ebenfalls noch guter basaler Fruchtbarkeit auf. Diese ist gleichzusetzen mit der Standardsorte Spätburgunder. Die Kurvenverläufe sowie das Niveau bei Lemberger und Spätburgunder sind insgesamt als sortentypisch anzusehen und bieten deshalb einen guten Vergleich zu den neuen Sorten. Nachdem bei letzteren in allen neun erfassten Jahren ähnliche Verläufe wie im langjährigen Mittel auftraten, kann auch hier jeweils von einer sortentypisch repräsentativen Kurve ausgegangen werden.

Abbildung 1: Gescheinsansatz verschiedener Sorten im Durchschnitt der Jahre 1999-2007

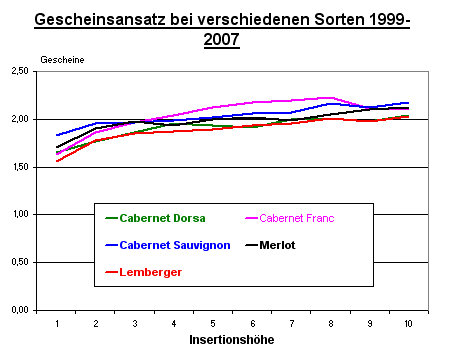

In Abbildung 2 ist der Gescheinsansatz von Cabernet Dorsa sowie Lemberger den weltweit bedeutsamen Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass sowohl das Niveau der Gescheins- bzw. Traubenzahl/Trieb dieser letztgenannten Sorten als hoch einzustufen ist als auch bereits an der Bogrebenbasis eine recht hohe Gescheins- bzw. Traubenzahl vorliegt. Die basal recht gute Fruchtbarkeit aller in den Abbildungen 1 und 2 aufgezeigten 8 Sorten zeigt an, dass diese unter vergleichbaren Bedingungen durchaus auch auf Zapfen angeschnitten werden können, ohne das ein zu starker Rückgang im Fruchtbarkeitspotenzial zu erwarten ist. Unter dem Aspekt der Premiumproduktion ist als Vorteil des Anschnittes kurzer Zapfen gegenüber Bögen neben einem begrenztem Ertragspotenzial das bessere Blatt-/Fruchtverhältnis zu nennen.

Abbildung 2: Gescheinsansatz verschiedener Sorten im Durchschnitt der Jahre 1999-2007

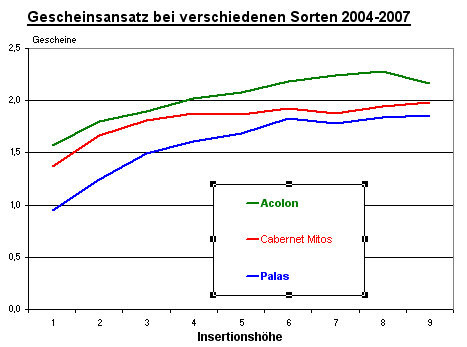

Abbildung 3 enthält die Daten für die Sorte Acolon sowie die beiden Deckrotweinsorten Cabernet Mitos und Palas im Mittel der Jahre 2004 bis 2007. Die hohe Fruchtbarkeit bei Acolon von 1,6 Trauben/Trieb bereits an den ersten Trieben auf der Bogrebe zeigt an, dass auch diese Sorte durchaus auf Zapfen angeschnitten werden kann. Mit deutlich über 2,0 Gescheinen bzw. Trauben/Trieb gegen Bogenende liegt hier in Verbindung mit den hohen Traubengewichten die Gefahr eines ungünstigen Blatt‑/Fruchtverhältnisses vor. Dementsprechend sollten keine zu langen Bögen angeschnitten werden, die Laubwände ausreichend hoch sein sowie zur Verbesserung des Blatt‑/Fruchtverhältnisses besonders gegen Bogenende eine Ertragskorrektur vorgenommen werden.

Abbildung 3: Gescheinsansatz verschiedener Sorten im Durchschnitt der Jahre 2004-2007

Bei der Deckrotweinsorte Cabernet Mitos liegt die Fruchtbarkeit im basalen Bereich unter 1,5 Trauben/Trieb und steigt gegen Bogenende (apikal) auf 2 Trauben/Trieb. Die Deckrotweinsorte Palas weist im Vergleich zu allen anderen Sorten basal die geringste Fruchtbarkeit auf. Die Zunahme der Fruchtbarkeit Richtung Bogenende ist hier besonders stark. Für den Anschnitt lässt sich daraus folgern, dass Palas kaum und Cabernet Mitos allenfalls bedingt für Zapfenschnitt geeignet ist. Die großen Fruchtbarkeitsunterschiede zwischen basalen und apikalen Trieben bei der Sorte Palas lassen einen überdurchschnittlichen "Ertragseffekt" bei einem mehr oder weniger langen Anschnitt erwarten.

Erfahrungen zur Ertragskorrektur

Nachdem der Arbeitsaufwand zur Ertragsreduktion mit bis zu 100 h/ha recht hoch ist, wurden u.a. im Jahr 2002 Versuche zur Ertragsbegrenzung mittels Zapfenschnitt vorgenommen. Der Anschnitt von Zapfen plus Triebkorrektur erbrachte dabei gegenüber Bögen bei den Sorten Cabernet Dorsa, Cabernet Dorio und Cabernet Cubin eine Ertragsreduktion um ca. 1/3, bei Erträgen zwischen 90 und 140 kg/a. Die erzielte Mostgewichtssteigerung von lediglich 3 ‑ 4 °Oe war jedoch eher bescheiden. Die Variante "Ausdünnung auf 1 Traube/Trieb" führte zu stärkerer Ertragsreduktion sowie höherer Mostgewichtssteigerung. Aus arbeitswirtschaftlicher Sicht scheint dennoch der Zapfenschnitt interessant, zumal hierbei auch der Stiellähmebefall gegenüber Bögen, vor allem bei Cabernet Cubin, stark reduziert werden konnte.

In langjährigen Ertragsregulierungsversuchen wurde untersucht, ob die neuen Sorten ähnlich wie die Standardsorten auf solche Maßnahmen reagieren. Bei der Sorte Acolon - siehe Tabelle 3 - wurde im 3-jährigen Mittel sowohl durch die Ausdünnung auf 1Traube/Trieb als auch durch die Traubenhalbierung eine Ertragsreduktion um 60 bis 70 kg/a erzielt. Die unterschiedlichen Termine bzw. phänologischen Stadien führten dabei zu überraschend ähnlichen Ertragswerten. Das Verfahren Traubenhalbierung ergab gegenüber 1 Traube/Trieb leicht höhere Erträge bei etwa gleichen Mostwerten. Die Mostgewichtsverbesserung von ca. 5 °Oe bei über 60 kg/a geringerem Ertrag zeigt recht unvollständig die deutlich verbesserte Weinqualität an.

|

Tabelle 3: Ertragsregulierung Acolon - Mittel aus 2005 bis 2007 |

|||

|

Variante |

Ertrag |

Mostgewicht |

Säure |

|

Vergleich |

157,7 |

82,5 |

7,5 |

|

1 Traube/Trieb früh |

83,0 |

87,3 |

7,7 |

|

1 Traube/Trieb spät |

84,0 |

87,3 |

7,7 |

|

Halbierung früh |

92,2 |

85,8 |

7,6 |

|

Halbierung mittel |

92,9 |

88,2 |

7,7 |

|

Halbierung spät |

99,0 |

86,7 |

7,8 |

Aus Tabelle 4 geht der Einfluss der Ausdünnungstermine bei Ca. Dorsa am Beispiel des Jahres 2007 hervor. Wie aus den Leistungsdaten hervorgeht, erbrachte die Traubenhalbierung zum Blütebeginn nahezu gleiche Werte in kg/a und °Oe wie die Vergleichsparzelle. Die späteren Termine führten dagegen zu einer deutlichen Ertragsreduktion bei gleichzeitig deutlicher Mostgewichtssteigerung.

|

Tabelle 4: Ertragsregulierung bei Cabernet Dorsa 2007 |

||||

|

Variante |

Termin |

kg/a |

°Oe |

Säure |

|

Vergleich |

----- |

152,78 |

91 |

6,5 |

|

Halbierung bei Blütebeginn |

22. Mai |

159,66 |

92 |

6,5 |

|

Halbierung spät |

10. Jul |

121,28 |

95 |

6,3 |

|

Halbierung sehr spät, |

24. Jul |

123,86 |

96 |

6,4 |

Die Sorte Cabernet Cubin - siehe Tabelle 5 - reagierte ähnlich wie Cabernet Dorsa. Hier zeigt sich jedoch am Beispiel von 2005 eine klare Ertrags- und Qualitätsstaffelung in Abhängigkeit der Termine. Dies deckt sich mit Ergebnissen bei Standardsorten, bei denen es ebenfalls bei früheren Ausdünnungsterminen zu weitgehendem Ertragsausgleich kam. Mit zunehmend späteren Ausdünnungsterminen geht dagegen der ausgleichende Effekt über größere Beeren zurück und es kommt zu einer effizienten Ertragsreduktion bei gleichzeitig höheren Mostgewichten. Der Vorteil kleinerer Beeren und somit lockerer Trauben ist gerade bei Rotwein bezüglich Gesundheit, Farbe und Phenolen als besonders groß zu bewerten und spricht für späte Ausdünnungstermine zum Stadium kurz vor Reifebeginn.

|

Tabelle 5: Ertragsregulierung bei Cabernet Cubin 2005 |

||||

|

Variante |

Termin |

kg/a |

°Oe |

Säure |

|

Vergleich* |

----- |

154,13 |

92 |

8,1 |

|

Halbierung vor der Blüte |

09. Jun |

140,53 |

94 |

7,9 |

|

Halbierung abgehende Blüte |

22. Jun |

112,67 |

95 |

7,9 |

|

Halbierung spät |

08. Aug |

78,27 |

97 |

7,5 |

|

* Ertrag und Mostgewicht angenommen |

||||

Um charaktervolle, nachhaltige Rotweine zu erhalten, hat sich die Ertragsreduktion bei Reifebeginn der jeweiligen Sorte mittels Traubenhalbierung als sinnvoll erwiesen. Eventuell noch vorhandene Schwachtriebe sollten spätestens jetzt ebenfalls entfernt werden. Eine spätere Feinkorrektur durch Entfernung unreifer Anteile oder auch der Geiztrauben bei Erntemaschineneinsatz unterstützt die qualitätssichernden Maßnahmen. Führt eine langjährige, starke Ertragsreduktion zu übermäßiger Vitalität, so muss über angepasste Bodenpflege und N‑Düngung sowie weniger starke Ertragsreduktion auf physiologische Ausgeglichenheit der Stöcke hingearbeitet werden. Eine zu hohe Vitalität ist gerade bei Rotweinsorten für die spätere Weinqualität nicht förderlich. In Versuchen wird derzeit geprüft inwieweit sich in langjährigen Premiumflächen die zu hohe Vitalität durch extrem späte Entfernung - ca. Blütebeginn - einer zusätzlichen Fruchtrute reduzieren lässt.

Stiellähmeanfälligkeit beachten

Gerade von den internationalen Standardsorten Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc ist eine hohe Stiellähmeanfälligkeit bekannt. Dies ergibt neben erhöhtem Selektionsaufwand bei der Handlese gegebenenfalls auch Qualitätsprobleme im Wein, wenn nicht konsequent ausgelesen wird. Auch der Lemberger ist für seine erhöhte Stiellähmeanfälligkeit bekannt. Nachdem als Kreuzungspartner in der Sorte Cabernet Cubin der Cabernet Sauvignon enthalten ist, kommt dessen leicht erhöhte Anfälligkeit nicht von ungefähr. In einem Ertragsregulierungsversuch mittels Entblätterung sowie Traubenreduktion im Jahr 2002 wurde unter anderem der Stiellähmebefall erfasst. Hierbei zeigte sich eindeutig, dass die Variante "16 Tage vor Blütebeginn 5 Blätter entfernen" mit ihrer gewollt verrieselungsfördernden Wirkung, die höchste Befallshäufigkeit aufwies. Dies bestätigt die bekannten Erfahrungen, nach denen verrieselte Trauben eine höhere Stiellähmeanfälligkeit aufweisen. Diese Methode der Ertragsregulierung ist deshalb bei stiellähmeanfälligen Sorten als nicht geeignet anzusehen. Auch die Ausdünnung auf 1 Traube/Trieb wies gegenüber Zapfenschnitt bei Cabernet Cubin aber auch Cabernet Sauvignon und Lemberger erhöhten Stiellähmebefall auf. Auch dieses Ergebnis spricht für die oben empfohlene späte Ertragsregulierung mittels Traubenhalbierung bei der die durch Stiellähme besonders betroffenen Traubenteile gezielt entfernt werden. Frühe Traubenhalbierung konnte dagegen ein späteres jahrgansgeprägtes starkes Auftreten von Stiellähme bei den anfälligen Sorten nicht mindern helfen. Hier kam es zu empfindlichen Ertragsverlusten. Dies unterstützt die Empfehlung später Ertragsregulierung durch Traubenhalbierung. Auch eine "Feinkorrektur" nach Reifebeginn hat sich in dieser Hinsicht als besonders vorteilhaft erwiesen, denn befallene Traubenteile können hierbei gezielt entfernt werden.

Gerade diese neuen Sorten mit ihrer hohen Qualitätsleistung und den ausgeprägten Rotweincharakteren sind geeignet, bisher nicht erschlossene Verbraucherpotenziale zu erobern. Eine wichtige Voraussetzung für einen langfristigen Erfolg dürfte jedoch nur durch konsequentes Qualitätsstreben gegeben sein ‑ siehe hierzu die Übersichten 5 und 6.

|

Übersicht 5: Ziel der Produktion bei allen 4 Sorten sollte sein: |

sortenspezifisch mittleres Ertragsniveau (70 ‑ 100 kg/a) |

|

"ordentliche" Mostgewichte (möglichst 90° Oe oder mehr) |

|

reifes, gesundes, gut belichtet herangewachsenes Lesegut |

|

Farbe |

|

Aroma |

|

Kräftige, reife Phenole |

|

sortentypische, stoffige, dichte, nachhaltige Weine mit guter "innerer" Struktur und ausgewogener Rotweinart sind nur zu erzielen, wenn die Erträge begrenzt werden und die Vitalität der Reben ausgeglichen ist |

|

Die hohe Fruchtbarkeit birgt die Gefahr zu hoher Erträge mit der Folge unreifer, ausdrucksloser, kurzer, harter, grasiger Weine mit unharmonischer Gerbstoffstruktur sowie mangelnder Lagerfähigkeit |

|

Übersicht 6: Die Produktion von überdurchschnittlicher Qualität setzt u. a. voraus: |

|

sortenspezifisch angepasste Lage, nicht "zu gut" |

|

begrenzten Anschnitt, optimale Laubwandstruktur |

|

sortenspezifisch ausgeglichene Wuchsentwicklung |

|

begrenzte Erträge (70 ‑ 100 kg/a) |

|

sortenspezifisch mittelgroße Beeren (kein zu üppiger Wuchs) |

|

zeitige, kräftige Auslichtung der Traubenzone |

|

Ausdünnung auf 2 halbe Trauben/Trieb |

|

späte Feinregulierung durch Entfernung unreifer sowie stiellahmer Anteile |

|

Optimierung des Blatt-/Fruchtverhältnisses an allen Trieben |

|

optimierten Lesetermin, sortenspezifisch möglichst späte Lese bei noch gesunden, jedoch physiologisch reifen Trauben, weiche Phenole |

|

Maischegärung bei absolut gesunden Trauben (selektive Lese) |

|

angepasste Lagerdauer im Holzfass |

|

bei absoluten Spitzen Ausbau im Barrique |

Schluss

Mit den neueren Weinsberger Rotweinsorten stehen für klimatisch sehr unterschiedliche Lagen interessante Alternativen zu den klassischen Rebsorten zur Verfügung. Die charaktervollen, internationalen Rotweintypen, die sich bei optimaler Kulturführung erzielen lassen, kommen dem Verbrauchertrend sehr entgegen. Es gilt, durch konsequentes Qualitätsstreben das schon jetzt hohe Image dieser Sorten weiter auszubauen und zu festigen, um dauerhaft gute Erlöse zu sichern. Ob hierbei die sortenreine Vermarktung oder ein gehobenes Rotweincuvée Erfolg haben wird, wird im Einzelfall auch von der Einzelbetriebsstruktur abhängen.